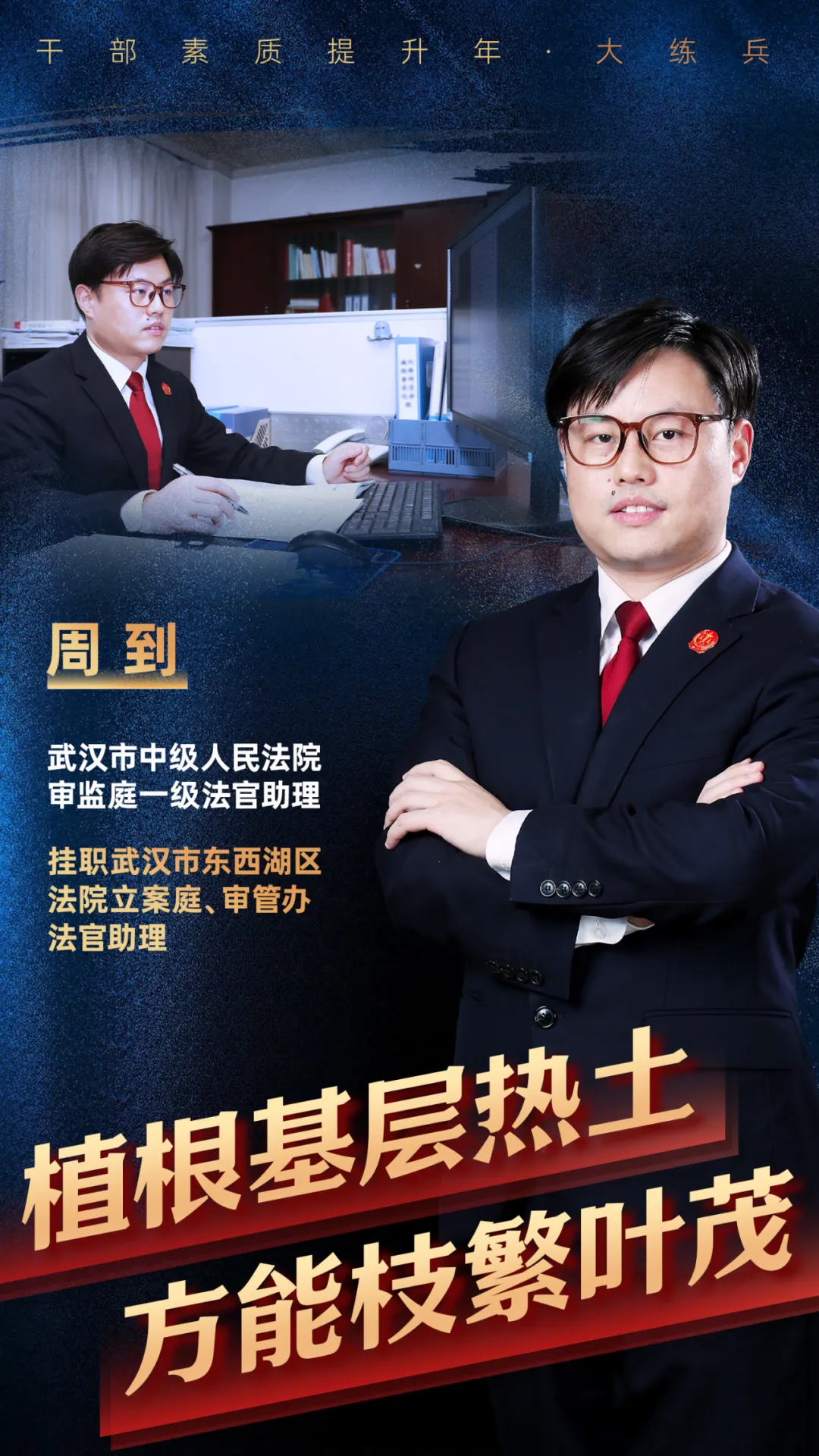

干部素质提升年·大练兵 | 在新舞台书写奋斗的诗行

编者按

干部挂职锻炼是淬炼本领、服务群众的重要实践。武汉法院切实贯彻落实新时代党的组织路线,根据干部队伍建设和干部成长需要,近年来,科学规划、分批次选派数十名政治素质过硬、业务能力突出的优秀干部到基层挂职锻炼,提升能力素质。

为推动干警互学互鉴、实干担当,特推出挂职干部实践感悟报道。今天,我们邀请3名干部讲述他们在挂职中践行初心使命的生动历程和成长故事。

从法院到社区,这一年的角色转换让我对“共同缔造”有了更立体的认知。

深耕市井,让法律长出“泥土的根系”

我原以为凭着一名专业法律人的知识储备,胜任社区工作并不算难,但很快我就发现,居民需要的不是法律条文,而是能听懂、用得上的解决方案。实践中,我通过“翻译-融入-共鸣”找到了办法:调解时“以案释法”,既解“法结”又化“心结”;普法时“打比方”,让法律概念通俗易懂;宣讲时,将“相邻关系”转化为“漏水维权”、将“法定责任”转化为“赡养老人”等家常话题。我逐渐明白,法律要扎根群众土壤,服务民生、造福百姓,才能焕发真正生命力。

一线服务,用脚步丈量出司法为民承诺

作为网格包联干部,我通过“线下走访+线上沟通”双轨机制,每季度常态化联系网格内288户346名居民,关怀残疾人、退役军人等特殊群体,帮助独居老人代购物资,为居民解决漏水、跳闸等生活琐事,及时发现处理安全隐患等。我发现司法为民的密码就藏在居民的灶台边、楼道里、闲谈中。要常将办公桌“搬”到群众身边,民生关切也就从“纸上”落到了“心上”。

民心解码,最好的解纷“钥匙”在现场

我曾在社区“顺顺吧”调解平台参与解纷,这段经历让我领悟到,社区工作就像中医问诊,需要耐心地“望闻问切”找出问题根源,再有针对性地解决。记得一次调解邻里噪音纠纷,表面上看是作息时间冲突,但通过实地走访和深入交谈,才发现核心是独居老人渴望关爱的心理需求。于是我联系其子女增加探望频率,问题迎刃而解。我深刻体会到,最真的民情总在走访中,最好的方法永远在现场。

这一年,群众的认可是我最珍贵的收获。未来,我将继续践行群众路线,做一根会“绣花”的针,既穿得起政策千条线,更织得出群众满意图。

两年的挂职锻炼,让我体验到了基层工作任务之“重”,感受到了基层法院案件之“多”,见识到了基层法院干警之“拼”,领略到了基层实践创新之“能”。

心态的转变是起点。挂职首年,我被分配到立案庭速裁团队。面对新收的速裁案件,我快速调整心态,摸索时间管理和工作方法,积极完成文书撰写和校对、送达、报结、归档等各项任务,半年间辅助办理案件数百件,团队绩效位居全院前列,实现了“快节奏”与“高质量”的有效平衡。

角色的养成是关键。2024年初,根据组织的安排,我又到审管办协助推进营商环境优化工作,并承担政务信息编报、综合材料起草等综合性事务工作。新的角色意味着新的挑战。调岗不久,我便收到一项任务——参与撰写湖北法院首届司法体制综合配套改革微创新案例材料,时间紧,要求高。虽然倍感压力,但我迅速进入角色——详阅参评要求、研读基础材料、收集补充素材、梳理总结经验、撰写完善定稿。经过团队共同努力,该项目最终获评“十佳精品案例”。

能力的提升是结果。在区法院锻炼期间,我深刻认识到:一线法官才是司法智慧的源头活水。为汲取这份智慧,我坚持做到“三个一”:每天记录一则亮点案(事)例,每周总结一点心得感悟,每月整理一份经验报告。为把这些宝贵的基层经验总结好传播好,我努力用笔尖传递基层智慧,撰写的信息稿件有10余篇被省营商办、省法院信息专刊等平台采用。

基层是最好的课堂,实践是最真的成长。从办案一线到综合岗位,每一次挑战都是成长的阶梯。在未来,我将始终保持“时时放心不下”的责任感,在司法为民实践中淬炼本领,让青春在守护公平正义中绽放光彩!

挂职市法院的这段时光,是我职业生涯中极为珍贵的成长经历,让我收获了从“案”到“心”的三重成长。

专业精进:从“按图索骥”到“抽丝剥茧”的思维跃迁

此前在基层法庭,我处理的主要是小额诉讼案件。挂职之初,面对不同类型的复杂案件,我起初试图“按图索骥”找法条,却被“公说公有理,婆说婆有理”所困扰。在一起民间借贷纠纷中,原告凭转账记录主张债权,被告以“合伙投资”为由抗辩。在法官的指导下,我逐步掌握了“抽丝剥茧式”审查方法:首先梳理资金流向时间轴,其次还原双方沟通全过程,最后综合交易习惯等进行法律定性。这一年里,我参与办理的每一件案件都是锤炼技能的“磨刀石”。

理念升华:从“定分止争”到“法润人心”的价值重塑

挂职之初,我想当然地认为,二审案件矛盾相较突出,调解工作恐难见成效。但亲身经历了一起交通事故责任纠纷的调解后,我却改变了看法。案子中,伤者因高额治疗费愁眉不展,肇事方则因保险理赔争议寸步不让。面对分歧较大的双方,承办法官耐心倾听,一笔一笔算清赔偿项目,以法明理;用类案判决打破认知偏差,以理服人,以情暖心。在法理情交融的谆谆劝导下,肇事方心结顿解,主动补偿保险赔付之外的部分费用,双方握手言和。看着双方签完调解协议后释然的神情,我顿时明白,真正的司法智慧不仅仅是厘清是非曲直,还在于用法治温度化解心结,让公平正义温暖人心。

信仰淬炼:从“职业选择”到“使命担当”的精神成长

带我的法官反复强调——“每个判决都可能成为类案处理的标杆。”起初于我而言,这只是抽象的一句话。直到在一次次的实践中,这句话逐渐与我眼前的画面重合——加班时,法官办公室亮起的灯;庭审中,向当事人耐心的释法明理;合议时,对法律适用的推敲琢磨......这句话也让我深刻领悟到法院人的责任与使命——法官的工作不仅是解决个案纠纷,更是在通过每一个裁判文书传递法治理念,塑造司法公信。

如今回到基层法院,我将带着这份成长继续前行——以更高的政治站位践行司法为民,以更深的专业素养服务审判实践,以更广的司法视野助力法治建设,为推进审判工作现代化贡献自己的力量。